Wärmepumpe, Pufferspeicher und smarte Steuerung mit Home Assistant

- uweschwartz2

- 22. Juli 2025

- 8 Min. Lesezeit

Teil I: Wärmepumpen in Deutschland – Zwischen politischem Druck und praktischer Realität

1. Die Wärmepumpe – Wunschbild und Wirklichkeit

Wärmepumpen gelten derzeit in Deutschland als zentrale Lösung der Wärmewende. Insbesondere Luft/Wasser-Wärmepumpen erleben einen Boom – angefeuert durch staatliche Förderung, politische Zielvorgaben und einer Vielzahl von Anbietern. Doch die Realität der Installation und des Betriebs zeigt: Viele Anlagen sind überdimensioniert, nicht optimal eingebunden und dadurch teurer und ineffizient – sowohl in der Anschaffung als auch im laufenden Betrieb.

2. Das erste Missverständnis: Leistung lieber „etwas mehr“

Ein zentrales Problem liegt in der Auslegung der Anlagen: Wärmepumpen werden häufig zu groß dimensioniert. Das Argument „lieber ein bisschen mehr, damit es im Winter auch reicht“ führt in der Praxis zu Geräten, die selten in ihrem optimalen Effizienzbereich laufen. Besonders in der Übergangszeit oder bei mildem Winterwetter resultiert das in ständigem Takten – also dem häufigen Ein- und Ausschalten –, was nicht nur die Effizienz mindert, sondern auch die Lebensdauer von Kompressor und Elektronik reduziert.

3. Systemisch fehlgeleitet: Förderung und Interessenkonflikte

Ein weiterer Treiber der Überdimensionierung liegt im Fördersystem. Die staatliche Förderung in Deutschland bemisst sich prozentual am Gesamtpreis der Anlage. Dadurch entsteht ein wirtschaftlicher Anreiz für Installationsbetriebe, größere und teurere Systeme anzubieten – was sich dem Kunden leicht als Vorteil verkaufen lässt („Schau mal, wie viel Förderung du bekommst!“). Der scheinbare Bonus kann sich langfristig als Kostenfalle entpuppen.

4. Effizienz unter Kälte: Wärmepumpen bei Minusgraden

Ein häufig unterschätzter Punkt ist die Leistungsfähigkeit von Luft/Wasser-Wärmepumpen bei tiefen Außentemperaturen. Zwar schaffen moderne Geräte mit Inverter- und EVI-Technologie auch bei -7 °C bis -10 °C noch akzeptable COP-Werte um 2 bis 2,5, doch in der Praxis fällt die Effizienz häufig deutlich ab. Zudem kommt es bei feuchtkaltem Wetter zu Vereisungen am Wärmetauscher, die energieintensive Abtauvorgänge notwendig machen. In diesen Phasen steigt der Stromverbrauch erheblich, was sich direkt in den Betriebskosten niederschlägt.

5. Förderung für das Ende funktionierender Heizungen

Viele Hauseigentümer:innen lassen funktionierende Öl-, Gas- oder Pelletheizungen stilllegen – nicht primär aus ökologischer Überzeugung, sondern um die zusätzliche Förderung von bis zu 20 % für den Austausch älterer Systeme zu erhalten. Obwohl der Umstieg langfristig klimapolitisch sinnvoll ist, wirkt der forcierte Austausch in vielen Fällen überstürzt und wirtschaftlich fragwürdig – insbesondere wenn das neue System ineffizient läuft oder zusätzliche Heizlast nicht mehr abgedeckt werden kann. Nachhaltiger wäre es oft, funktionierende Heizsysteme als ergänzende Backup-Lösung weiterzuführen.

6. Der europäische Vergleich: Deutschland zahlt am meisten

Deutschland gehört im europäischen Vergleich zu den teuersten Ländern, was die Installation von Wärmepumpen betrifft. In Frankreich etwa liegen die durchschnittlichen Gesamtkosten für eine Luft/Wasser-Wärmepumpe mit fachgerechter Installation oft zwischen 8.000 und 12.000 Euro – abhängig von Gebäudetyp und Region. In Deutschland hingegen bewegen sich die Kosten für vergleichbare Anlagen nicht selten bei 20.000 Euro oder mehr. Zwar existiert auch in Frankreich eine staatliche Förderung (z. B. „MaPrimeRénov’“), diese erfolgt jedoch als fixer Zuschuss – nicht als prozentualer Anteil. Dadurch bleibt der Markt stabiler, und Preissteigerungen durch Mitnahmeeffekte werden vermieden.

7. Der Ausweg: Auf Förderung verzichten, eigenes Konzept verfolgen

Ein alternativer Ansatz besteht darin, bewusst auf staatliche Förderung (30% plus eventuell 20% Klimabonus für Ersetzung altes Heizsystem) zu verzichten – und sich stattdessen selbst in die Planung und Umsetzung einzubringen. Das bringt gleich mehrere Vorteile:

Luft/Wasser-Wärmepumpen sind im Direkteinkauf überraschend günstig.

Installationsfirmen schlagen häufig erhebliche Aufpreise auf – diese lassen sich durch Eigenleistung oder gezielte Beauftragung einzelner Gewerke deutlich reduzieren.

Fördervorgaben bringen bürokratischen Aufwand und oft teure Zusatzmaßnahmen mit sich, etwa einen vorgeschriebenen hydraulischen Abgleich oder die Pflicht zur Durchführung der Installation durch zertifizierte Fachbetriebe mit hohem Stundensatz.

Wer selbst plant und mit Handwerker:innen auf Augenhöhe kommuniziert, kann viele Vorarbeiten (z. B. Fundament, Mauerdurchbrüche, Leitungsführung) in Eigenregie übernehmen oder günstiger vergeben.

Fazit: Wer das System versteht und aktiv mitarbeitet, spart Kosten – und gewinnt Kontrolle über die eigene Energielösung.

8. Fehlender Fokus auf Kühlung – das andere Ende der Wärmewende

Viele Wärmepumpenkonzepte zielen ausschließlich auf den Heizbedarf ab. Dabei wird übersehen, dass sich im Zuge des Klimawandels ein zweites großes Thema auftut: der steigende Bedarf an Kühlung im Sommer.

Prinzipiell können moderne Luft/Wasser-Wärmepumpen auch aktiv kühlen. Doch die Umsetzung ist technisch anspruchsvoll – insbesondere, wenn über bestehende Heizflächen wie Fußbodenheizung oder gar klassische Heizkörper gekühlt werden soll:

Kondenswassergefahr: Wird die Vorlauftemperatur zu stark abgesenkt, kann die Oberflächentemperatur unter den Taupunkt der Raumluft fallen – es entsteht Kondenswasser an Böden oder Wänden. Ohne geeignete Überwachung (z. B. Taupunktsensoren) drohen Schäden und Schimmelbildung.

Ungeeignete Heizflächen: Heizkörper haben für die Kühlung eine zu geringe Oberfläche und falsche Strömungsdynamik. Auch bei Fußbodenheizungen ist Kühlung nur möglich, wenn das System sorgfältig geplant und überwacht wird.

Die bessere Lösung: Dezentrale Klimageräte

Eine praktikable Alternative sind moderne dezentrale Klimaanlagen:

Sie lassen sich gezielt in oberen Stockwerken installieren, wo sich Hitze staut.

Im Sommer laufen sie ideal mit selbst erzeugtem PV-Strom.

Im Winter können viele dieser Geräte effizient heizen – besonders in Übergangszeiten.

Sie arbeiten unabhängig vom zentralen Heizsystem und ermöglichen echte Zonenklimatisierung.

Viele dieser Geräte lassen sich inzwischen smart steuern – per App oder sogar direkt in Smart-Home-Systeme wie Home Assistant integrieren.

9. Fazit: Flexibilität statt Ideologie

Ein modernes Heiz- und Klimakonzept darf nicht ideologisch geführt werden („nur Wärmepumpe!“), sondern muss auf realen Bedingungen und Effizienzkriterien beruhen. In der Praxis bedeutet das:

Bestehende Systeme weiter nutzen, wo sinnvoll.

Wärmepumpen auch als modulare Ergänzung betrachten – nicht als Ersatz um jeden Preis.

Kühlung im Sommer aktiv mitdenken – gerade bei installierter PV-Anlage.

Förderunabhängigkeit prüfen – nicht alles, was gefördert wird, ist wirtschaftlich klug.

Reale Betriebsbedingungen (Winter, Sommer, Übergangszeit) berücksichtigen, nicht nur ideale SCOP-Werte.

Mitdenken, mitplanen, mitbauen – Eigenleistung zahlt sich aus.

Teil II: Ein flexibles Klimakonzept – modular und zukunftsfähig

In diesem Abschnitt wird ein praxisnahes Klimakonzept für ein zweigeschossiges Einfamilienhaus grob als Denkanstoß umrissen, das Heiz- und Kühlbedarf ganzjährig effizient und flexibel abdeckt. Das Beispielhaus entspricht einem soliden Dämmstandard ab den 1990er-Jahren – mit Doppelverglasung, funktionierenden Türdichtungen und einer insgesamt mäßigen bis guten Wärmedämmung. Die zentrale Rolle übernimmt dabei eine Wärmepumpe, die durch einen Pufferspeicher ergänzt wird. Bestehende Heizsysteme – etwa ein Kaminofen oder moderne Gas-/Ölheizungen – können integriert werden, um bei extremer Kälte oder im Notfall unterstützend zu wirken. Voraussetzung ist, dass diese Systeme technisch auf dem aktuellen Stand sind und die geltenden Emissionsgrenzwerte zuverlässig einhalten. Auch der steigende Kühlbedarf in den Sommermonaten wird mitgedacht. Die Steuerung aller Komponenten erfolgt über eine SmartHome Plattform, die eine bedarfsgerechte, energieeffiziente Regelung ermöglicht. Dieses wird besonders dann interessant, wenn in einem späteren Schritt durch dynamische Stromtarife in Verbindung mit einem Smartmeter und der Nutzung eines Batteriespeichers der Energiebedarf aus dem Netz gesenkt werden sollen.

Systemkomponenten im Überblick

Das folgende Konzept kombiniert:

eine Luft/Wasser-Wärmepumpe

einen 800-Liter-Hygienespeicher mit Wärmetauschern,

eventuell vorhandene technisch aktuelle Gas-/ Ölheizung als Backup

elektrische Zusatzheizquellen zur Redundanz,

dezentrale Klimageräte im Obergeschoss, die kühlen und heizen können.

Komponenten im Detail

Hinweis: Ich habe keine geschäftliche Verbindung zu den genannten Produkten, noch vertreibe ich diese. Die Auswahl basiert auf eigenen Erfahrungen und unabhängiger Recherche.

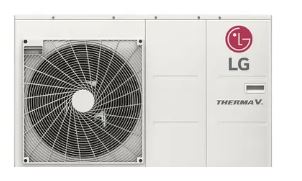

Wärmepumpe

Die LG Therma V R32 ist eine Monoblock-Wärmepumpe mit sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis. Der geschlossene Kältekreis im Außengerät macht eine Installation durch Fachpersonal mit Kälteschein überflüssig. Sie arbeitet effizient und lässt sich gut über Modbus in smarte Systeme einbinden. Die 9 kW-Version und aufwärts bietet einen dreiphasigen Anschluss.

Alternative: Wärmepumpen mit R290

Als Alternative zur aufgeführten Therma V R32 bieten sich auch Wärmepumpen mit dem natürlichen Kältemittel R290 (Propan) an. Sie sind besonders klimafreundlich, da R290 ein extrem niedriges Treibhauspotenzial (GWP = 3) besitzt und langfristig nicht von Einschränkungen der F-Gas-Verordnung betroffen ist. Viele Geräte erreichen auch bei Minusgraden hohe Vorlauftemperaturen und eignen sich daher gut für Bestandsgebäude. Aufgrund strengerer Sicherheitsvorgaben sind R290-Geräte allerdings teurer in der Anschaffung und Installation, profitieren aber von einem zusätzlichen 5 % Effizienzbonus, falls die Förderung in Anspruch genommen wird.

Pufferspeicher (TWL KER800 2T)

Der 800-Liter-Hygienespeicher KER800 verfügt über drei Wärmetauscher: einen für die Warmwasserbereitung sowie zwei weitere für die Einspeisung der Wärmepumpe. Das Frischwassersystem mit Edelstahl-Wärmetauscher eliminiert jegliche Legionellenrisiken. Eine hochwertige Isolierung reduziert wirksam Wärmeverluste.

ESBE 3-Wege-Zonenventil

Ermöglicht die automatische Umschaltung zwischen Heiz- und Warmwasserbetrieb je nach Bedarf und Anforderung.

Eventuell Gas-/Ölheizung (Backup)

Kommt nur bei sehr kalten Temperaturen oder im Störfall der Wärmepumpe zum Einsatz.

Zusätzliche Wärmequellen

Ein Kaminofen oder ein Elektroheizstab können optional zur Redundanz beitragen.

Dezentrale Klimageräte (z. B. Innova, Olimpia Splendid Unico) Diese Innen-Monoblockgeräte benötigen keine Außeneinheit und lassen sich mit zwei einfachen Wanddurchbrüchen installieren. Sie eignen sich zur punktuellen Kühlung oder Zusatzheizung im Obergeschoss des Hauses. In Südeuropa werden sie teils als alleinige Heiz- und Kühllösung genutzt, jedoch fehlen in Mitteleuropa noch belastbare Langzeiterfahrungen im Dauerbetrieb. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, kann stattdessen auf eine klassische Multi-Split-Klimaanlage setzen. Diese ist zwar effizienter, erfordert jedoch eine kostenintensive kältetechnische Installation durch Fachbetriebe. Wird ausschließlich das Obergeschosses gekühlt und werden die Türen offengehalten, verteilt sich die kühle Luft allmählich auch ins Erdgeschoss, so dass auch hier ein spürbarer Kühleffekt entsteht – insbesondere, wenn das Gebäude eine gute Luftzirkulation zulässt.

Dezentrale Klimageräte

Hydraulische Verschaltung

Die Wärmepumpe speist über ein 3-Wege-Ventil wahlweise in den oberen oder unteren Wärmetauscher des Pufferspeichers ein. Im Normalbetrieb erfolgt die Einspeisung über den unteren Wärmetauscher, um die Heizkreise (Radiatoren, Fußbodenheizung, Wandheizung) zu versorgen. Sinkt die Temperatur im oberen Speicherbereich unter 50 °C, schaltet das System automatisch zur Sicherstellung der Warmwasserbereitung um und hebt die Temperatur wieder auf 55 Grad an. Ein zusätzlicher Mischer im Heizkreis oder ein Verbrühschutz für das Warmwasser ist nicht erforderlich: Die Wärmepumpe regelt die Heizkreistemperatur selbstständig anhand von Außen- und Innenfühlern und der definierten Heizkennlinie, und die Warmwassertemperatur übersteigt nicht 55 °C.

Für eine effiziente Betriebsweise der Wärmepumpe bei geringer Vorlauftemperatur sind großflächige Heizflächen wichtig. Neben bestehenden Radiatoren sollten also Flächenheizungen genutzt werden. Falls eine Fußbodenheizung nicht vorhanden oder nachrüstbar ist, bieten sich Wandheizungen als einfach umsetzbare und kostengünstige Alternative an.

Integration in Home Assistant – alles zentral im Blick

Alle Komponenten des Klimakonzepts sind in Home Assistant eingebunden und lassen sich darüber bequem überwachen und steuern – entweder manuell per Dashboard oder automatisiert nach individuell festgelegten Regeln.

Die Wärmepumpe wird über das Modbus-Protokoll angebunden – konkret mithilfe eines Waveshare RS485-zu-RJ45 Ethernet-Konverters, der eine stabile Verbindung über das Heimnetzwerk ermöglicht.

ESBE an KER800 und Modbus Verbindung

So können in Home Assistant nicht nur aktuelle Betriebswerte wie Vorlauftemperatur, Verdichterstatus oder Stromverbrauch angezeigt werden, sondern es ist auch eine Fernsteuerung der Wärmepumpe möglich – etwa zur Anpassung der Heizkurve oder zur Umschaltung in den Eco-Modus.

Der Pufferspeicher wird über mehrere Temperatursensoren, meist auf Zigbee-Basis, überwacht. Diese liefern in Echtzeit Werte aus verschiedenen Speicherzonen, sodass Temperaturverläufe im oberen und unteren Bereich grafisch dargestellt und zur Steuerung verwendet werden können.

Home Assistant Dashboards für WP und Pufferspeicher

Auch die dezentralen Klimageräte lassen sich – abhängig vom Modell – in Home Assistant integrieren. Viele Geräte bieten Schnittstellen über Infrarot, WLAN oder über smarte Zwischenstecker, sodass grundlegende Funktionen wie Ein/Aus, Temperatur oder Modus steuerbar sind.

Alle eingebundenen Komponenten können in benutzerfreundlichen Dashboards visualisiert werden – von einfachen Statusanzeigen bis hin zu komplexen Temperaturverläufen oder Schaltlogiken.

Durch die zentrale Plattform entstehen zahlreiche Möglichkeiten für Automationen. Auch manuelle Eingriffe über Smartphone oder Sprachassistent sind jederzeit möglich – für maximale Kontrolle bei minimalem Aufwand.

Schlussbetrachtung und Ausblick in die Zukunft

Eine Wärmepumpe benötigt erhebliche Mengen elektrischer Energie – insbesondere in der Heizsaison. Damit sich die Investition wirtschaftlich auszahlt, ist die Kombination mit einer Photovoltaikanlage, einem großen Batteriespeicher, einem Smart Meter sowie der Nutzung dynamischer Stromtarife nahezu unverzichtbar – vorteilhaft besonders auch dann, wenn zusätzlich ein Elektrofahrzeug geladen wird.

Im Sommer fällt in der Regel ein deutlicher Stromüberschuss aus der PV-Anlage an. Dieser kann sinnvoll zur Gebäudekühlung oder zum Laden des E-Autos genutzt werden, anstatt unvergütet ins Netz eingespeist zu werden. Im Winter hingegen reicht der solare Ertrag meist nicht aus, um den Strombedarf der Wärmepumpe zu decken, vom E-Auto ganz zu schweigen. In dieser Zeit bieten dynamische Tarife – etwa von Anbietern wie Octopus Energy – die Möglichkeit, den Strom dann zu beziehen, wenn er besonders günstig ist. So lassen sich Heizkosten deutlich reduzieren.

Ein vielversprechender Ausblick ist die zunehmende Verfügbarkeit von bidirektionalem Laden von E-Autos (Vehicle-to-Grid bzw. Vehicle-to-Load). Sobald entsprechende Standards und Produkte etabliert sind, kann das E-Auto nicht nur Strom aufnehmen, sondern bei Bedarf auch wieder abgeben – und damit zur Netzstabilisierung beitragen oder Preisschwankungen gezielt ausgleichen. So wird das Fahrzeug zur mobilen Energiequelle im eigenen Energiemanagementsystem.

EV als Batteriespeicher - V2L oder V2G

Kommentare